建物解体の手続きと流れは?フローチャート・工程表・手順書付きでわかりやすく解説

建物解体は、建設業者や工事担当者にとって重要なプロジェクトの一環です。しかし「何から着手すれば良いのか」「どのような流れで進行するのか」と戸惑う場面も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、建物解体に必要な手続きや工事の流れをわかりやすく解説します。フローチャートや工程表、手順書の作成ポイントも紹介するため、実務にすぐ活用できる内容となっています。効率的かつトラブルのない解体を実現する参考になるため、ぜひご覧ください。

お電話でのご相談

平日 8:00-18:00

最短即日対応◎メールフォーム

建物解体の流れとは?

まずは建物を解体する流れを解説します。解体工事全体のフローと建物の構造ごとに異なる流れを把握して、建物の解体を計画・実施する際の参考にしてみてください。

解体工事の全体フロー

建物解体の全体フローは、以下のような段階に分かれます。

- 調査・見積もり

- 各種届出と許可の取得

- 近隣への説明と同意

- ライフラインの停止・撤去

- 足場設置・養生作業

- 解体本体工事

- 廃材の分別・搬出

- 整地・工事完了報告

特に重要なのが、届出と近隣への説明です。例えば、解体工事を始める前の事前申請や騒音や粉じんへの配慮としての工事前には近隣へのあいさつや工事日程の説明です。

POINT

工程ごとに担当者が明確になっていないと、工期の遅れや行政指導の対象となることもあります。全体を見通したスケジュール管理と社内連携が、円滑な解体の鍵です。

木造・鉄骨・RCによって異なる工事フロー

建物の構造により、解体手順や使用する重機・工法が異なります。構造ごとの代表的なフローは以下の通りです。

木造建築の解体

- 手作業を中心に屋根材・内装材から撤去

- 躯体部分を重機で解体

- 廃材の分別(木材・断熱材・瓦など)

鉄骨造建築の解体

- ガス溶断機や重機で鉄骨を切断・撤去

- 床面・壁材を順に解体

- 鉄骨とその他資材を分別処理

RC(鉄筋コンクリート)建築の解体

- 大型重機(ブレーカーやカッター)によるコンクリート破砕

- 鉄筋とコンクリートを分別

- 粉じん対策と振動抑制処置を実施

RC造は最も解体が困難で、費用も高くなりがちです。周囲への影響も大きいため、工法選定や工程の調整が特に重要です。

家屋解体・建物解体の手続きと必要書類

ここからは、解体でしなければいけない手続きと必要書類を解説します。建物を解体するには、法律に基づいた正確な手続きと書類の準備が欠かせません。工事をスムーズに進めるためにも、事前に必要な流れと提出書類を把握しておきましょう。

家屋解体・建物解体の手続き

建物の解体には、法令で定められた手続きが必要です。工事対象が延床面積80㎡を超える場合は、「建設リサイクル法」に基づく届出が必須です。次に、ライフラインの停止申請を行い、地域によっては道路使用許可や足場設置の届出も求められます。

POINT

住宅を解体する場合は、「建物滅失登記」の申請が必要です。工事終了後、1ヵ月以内に法務局へ申請しなければ、後の不動産売買や登記情報に影響が生じることもあります。必要な手続きを怠ると行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

家屋解体・建物解体の必要書類

解体に関連する主要な書類は以下のとおりです。

- 建設リサイクル法に基づく届出書

- 建物滅失登記申請書

- 工事計画書・工程表

- 付近見取図

- 対象建築物の写真

- アスベスト調査結果報告書

- 委任状

POINT

必要書類は、工事内容や所在地によって求められる内容が異なります。提出先も市町村役場や法務局などに分かれるため、事前に解体業者と確認のうえ準備が必要です。

解体前に確認すべき行政手続き

解体に必要な書類を把握したところで、次はどういった手続きをしなければいけないかを把握していきましょう。解体前には、以下のような行政手続きが必要です。

- 建設リサイクル法に基づく届出

- 道路使用許可・占用許可申請

- アスベスト事前調査報告

- 上下水道・ガス・電気の停止手続き

POINT

行政手続きの漏れは工期の遅延や罰則に直結するため、すべての手続きのタイミングと必要書類を整理しておくことが求められます。行政手続きは申請期限があるため、それぞれの手続きを期日までにしなければいけません。

市役所での届け出が必要なケース

建物解体においては、市役所に届け出が必要なケースがあります。たとえば、延床面積が80㎡以上ある建物を解体する場合、通常は元請業者が市町村へ「届出書」を提出しなければいけません。

また、建物を解体した場合は翌年の固定資産税額に影響があるため、減免や見直しを市役所に報告する必要があります。解体工事に必要な届け出は地域ごとに異なるため、事前に役所の建築課や都市計画課に確認しておくと安心です。

木造解体の具体的な手順を解説

木造建物の解体は、比較的シンプルな構造である一方、周囲への影響を最小限に抑えるための丁寧な工程が求められます。ここでは、木造解体の具体的な手順を解説します。木造の解体手順を把握して、スムーズな解体工事を進める際の参考にしてみてください。

屋根→壁→基礎の順で進む理由

木造解体は、建物の上から「屋根→壁→基礎」の順で解体していくのが基本です。まず、屋根材を取り外し、次に外壁や間仕切り壁を解体します。この際、断熱材や内装材も分別しながら取り除かなければいけません。

その後、柱や梁といった構造材を撤去し、最後にコンクリート基礎を撤去します。基礎部分の解体には重機を使うことが多く、粉じんの飛散防止として散水を行いながら作業することが一般的です。構造を理解した順序で進めることで、作業効率と安全性が向上します。

重機・手壊しの使い分け方

木造解体では、建物の規模や立地に応じて「重機解体」と「手壊し解体」を使い分けます。

POINT

重機解体は、主に広い敷地や周辺に余裕がある住宅で用いられ、作業の効率が高くコストも抑えられます。一方、手壊し解体は、隣接建物との距離が近い都市部や重機が進入できない狭小地で有効です。

最近では、重機による解体と手壊しを併用し、安全かつ効率的に進めるハイブリッド方式が多く採用されています。現場環境に合わせた選定が重要です。

ビル解体工事の手順と注意点

ビルの解体は構造的に複雑かつ高所作業を伴うため、木造とは異なる高い専門性と計画性が求められます。ここでは、ビル解体工事の手順と注意点を解説します。ビルの解体手順と注意点を把握し、安全でスムーズな作業の参考にしてみてください。

RC造・SRC造の解体の詳しい流れ

RC造やSRC造のビル解体は、以下の順序で進行します。

- 内部の内装・設備の撤去

- アスベスト調査および除去

- 上階からの構造体撤去(階上解体)

- 鉄筋とコンクリートの分別処理

- 基礎構造の解体と整地

ビル解体の工程の多くは、大型重機やクレーンを使用して行われます。解体時に大量の粉じんや騒音、振動が発生するため、防塵・防音対策が必須です。また、階上解体の場合は作業員の安全管理が厳しく求められるため、構造の特性を理解し法令に基づいた解体計画が不可欠です。

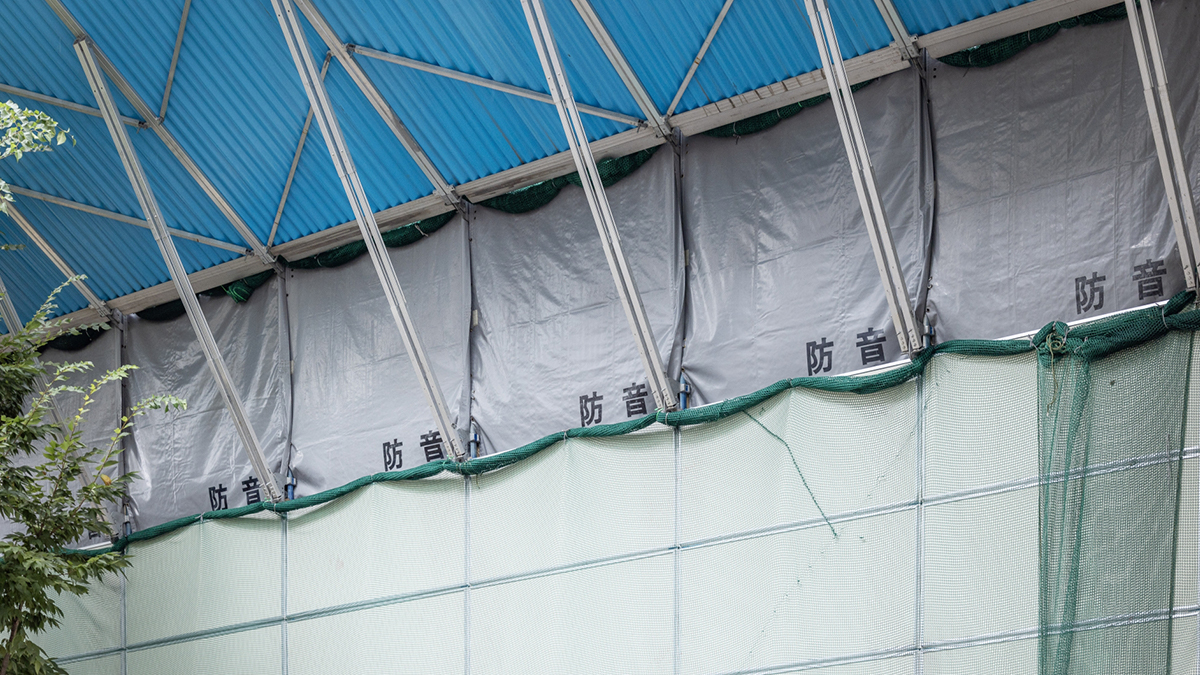

都市部での解体に必要な仮囲いや防音対策

都市部でのビル解体では、近隣住民や通行人への配慮が特に重要です。工事の安全性と周囲への影響を最小限にするため、以下のような仮囲いや防音対策が求められます。

- 仮囲い設置

- 防音パネル・防音シートの使用

- 散水装置の設置

さらに、工事時間の制限や事前説明会の開催など、自治体ごとにルールが設定されている場合もあります。こうした対策を実施することでトラブルを防ぎ、信頼される施工につながります。

解体工事の進行をスムーズにするコツ

解体工事をトラブルなく進めるためには、事前準備と周囲への配慮が欠かせません。ここでは、解体工事の進行をスムーズにするコツを解説します。解説するコツを抑えて、スムーズで安全な工事を心がけてみてください。

解体業者は複数を比較検討する

解体業者を選定する際は、1社に即決せず、必ず複数社から見積もりを取得しましょう。同じ工事内容でも価格や工期、安全対策、廃材処理の方法などに差が出ることがあるからです。

POINT

特に重要なのは、解体業者の法令遵守の姿勢です。また、過去の実績や口コミ評価も確認し、信頼できる業者かを見極めることが求められます。適正価格で高品質な工事を実現するには、相見積もりと打ち合わせで納得のいくパートナーを選ぶことがカギです。

事前に必要な手続きを全て済ませておく

解体工事がスムーズに進まない主な原因は、行政手続きの遅れです。そこで、事前に必要な手続きを全て済ませておかなければいけません。解体工事に必要な事前手続きの多くは、工事開始の7〜14日前までに完了しておく必要があります。

POINT

解体業者に依頼できる手続きもありますが、施主が確認すべき部分もあるため、事前に一覧化しておくと安心です。必要書類や提出期限をチェックリスト形式で管理することで、工期遅延や行政トラブルを未然に防げます。

近隣へのあいさつを説明を丁寧にする

解体工事中は騒音や振動、粉じんの発生が避けられず、近隣住民への影響が大きくなります。工事開始前には必ず近隣へのあいさつ回りを行い、日程や工法、対応窓口を丁寧に説明しましょう。

特に、隣接住宅との距離が近い場合や小学校・保育園などが近隣にある場合は、時間帯や工法の配慮が必要です。トラブルが起きた際の連絡先も明記し、誠意ある対応をとることで信頼を得られます。事前の丁寧な説明が、円滑な解体工事の成功を左右します。

建物解体の流れが不安ならビクトリーにおまかせ

解体工事の手続きや流れに不安がある場合は、専門業者に相談するのが最善です。株式会社ビクトリーでは、木造住宅から大型ビルまで、構造・規模を問わず幅広い解体実績があります。

POINT

行政への届出代行や近隣対応サポート、工程表・手順書の作成支援まで一括で対応が可能です。専門の担当者が丁寧にヒアリングを行い、最適な工事プランを提案します。安心して任せられるパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、建物の解体に必要な手続きや工事の流れを解説しました。建物解体には、構造に応じた手順と複数の行政手続きが伴います。工程を理解せずに進めると、工期遅延や近隣トラブルの原因となるため、事前の準備と業者選定が非常に重要です。

フローチャートや工程表を活用し、全体像を把握することで、解体工事の成功率は格段に上がります。専門知識と信頼でサポートしてくれる「ビクトリー」への相談も、ぜひご検討ください。